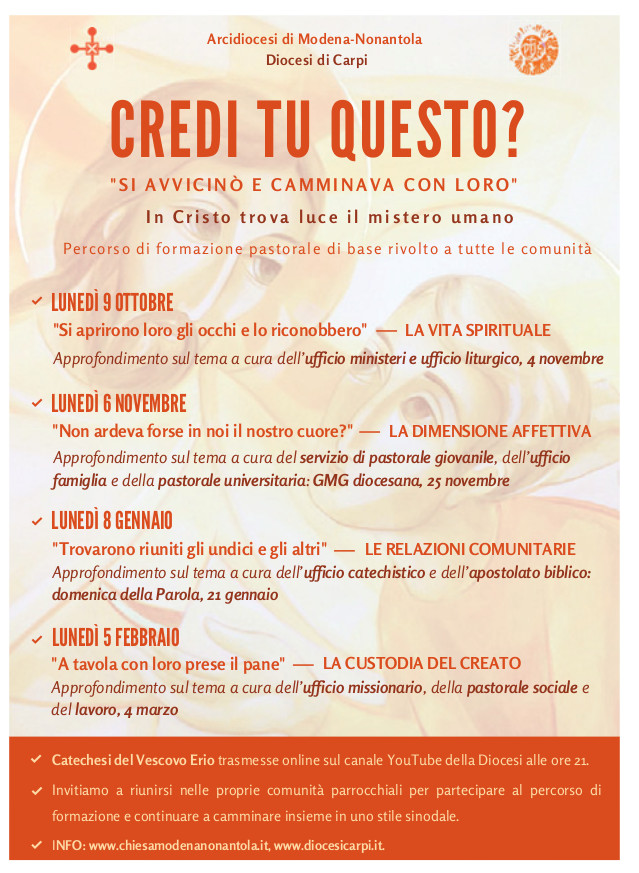

LUNEDÌ 8 GENNAIO

“Trovarono riuniti gli undici e gli altri” – LE RELAZIONI COMUNITARIE

Approfondimento sul tema a cura dell’ufficio catechistico e dell’apostolato biblico:

domenica della Parola, 21 gennaio

Questo contenuto non è disponibile per via delle tue sui cookie

CREDI TU QUESTO?

Anno 2023-2024 – III

“Trovarono riuniti gli undici e gli altri”

LE RELAZIONI COMUNITARIE

8 gennaio 2024

Le relazioni comunitarie, il miracolo della gratuità

Nella terza catechesi di “Credi tu questo”, l’Arcivescovo Erio Castellucci propone una riflessione sui cinque corpi della vita comunitaria: il corpo di Cristo, il corpo umano, il corpo eucaristico, il corpo ecclesiale e il corpo ferito. Così Castellucci parte da Gesù, che è “soggetto in relazione per eccellenza” aprendosi prima alle folle, poi ai discepoli. Riflessione in cui emerge a più riprese il realismo del Vangelo: nella Comunione eucaristica, che Gesù lascia come il suo Corpo, nel Giudizio universale (Matteo 25), dove il Signore esige una carità «senza deleghe» e infine la Parabola del Buon samaritano, che si fa prossimo nella concretezza.

Di Erio Castellucci *

«Trovarono riuniti gli undici e gli altri» (cfr. Lc. 24,33): Le relazioni comunitarie. Parto dall’alto. Parto dalla definizione di persona: la persona è un soggetto in relazione. L’idea di persona è stata elaborata in Occidente a partire dalla Teologia; a partire da due grandi discussioni: la discussione sulla Trinità, nel Quarto secolo, che riconobbe in ciascuno dei soggetti divini – il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo – il concetto di persona: uniti dalla stessa natura, ma distinti in quanto tre persone. E poi, nel secolo successivo, la discussione sull’identità di Gesù Cristo: si arrivò a dire una persona in due nature. In questo caso la persona segna la relazione tra le due nature. L’idea di persona che poi si ripercuote sull’essere umano nella visione antropologica cristiana nasce dalla Teologia trinitaria e dalla Cristologia. Siccome l’essere umano è fatto a immagine e somiglianza di Dio – che è Padre, Figlio e Spirito – queste due caratteristiche si riflettono sul concetto dell’uomo, che diventa persona: soggetto in relazione. Per questo il cristianesimo ha una concezione dell’essere umano che è equidistante tra due pericoli estremi: l’individualismo di chi sottolinea solamente l’aspetto soggettivo, e quindi pone tutto l’accento nella realizzazione di sé, e il collettivismo di chi sottolinea l’aspetto sociale e pone tutto l’accento nell’essere strumento per il bene di tutti.

Portatore di diritti e doveri

L’essere umano per il cristiano non è né un individuo solitario, che si realizza per sé stesso, né una rotellina dell’ingranaggio, società o collettività, che debba asservirsi ad un bene superiore. L’essere umano è un soggetto in relazione. Abbiamo visto del resto, nella storia – pensiamo solo al secolo scorso – cosa significa dimenticare uno di questi due elementi; abbiamo visto cosa significa esaltare l’individuo a scapito delle relazioni: le forme del liberismo, un capitalismo selvaggio, l’esaltazione di diritti senza doveri, una sorta di foresta selvaggia dove prevale alla fine il più forte. O all’inverso, cosa significhi esaltare la collettività a scapito dell’individuo: il comunismo, l’assoggettamento delle capacità individuali agli interessi dello Stato, doveri stabiliti però dal dittatore a scapito dei diritti. Nella visione cristiana, l’essere umano non abita né una foresta selvaggia, dove si esalta una libertà senza limiti, né una gabbia con una sorta di giustizia stabilita da altri. L’essere umano è portatore di diritti e di doveri insieme: di diritti in quanto soggetto con una consistenza, con una dignità che non gli è data dagli altri, ma dall’essere immagine e somiglianza di Dio, e di doveri, in quanto responsabile nei confronti della collettività. Essere individuale in relazione, soggetto responsabile. Sono famosi i versi del poeta inglese John Donne, tratti da una sua meditazione, anche perché rilanciati poi sia da Ernest Hemingway – “Per chi suona la campana”, un famoso romanzo (1940) – sia da Thomas Merton in uno scritto dal titolo “Nessun uomo è un’isola” (1955).

I cinque corpi della vita comunitaria

Riparto come sempre da Gesù che è l’uomo perfetto. La persona del Verbo fatto carne. Lui è il soggetto in relazione per eccellenza. Avrebbe potuto fare tutto da solo e se la sarebbe anche cavata benino, ma ha voluto circondarsi di collaboratori di una comunità. Si è aperto alle folle, era seguito da discepoli e discepole. Già nella vita trinitaria, insieme al Padre e allo Spirito, Gesù era persona, soggetto in relazione e ha voluto nella sua vita terrena, mantenere questo stesso stile. I Vangeli ci mostrano anche la progressiva scoperta dell’identità di Gesù da parte delle folle dei discepoli. Ma soggetto sempre in rapporto: in rapporto al Padre, in rapporto agli altri. Il suo corpo è segno di questa relazione originaria. Il corpo che il figlio di Dio riveste non è semplicemente l’involucro nel quale la seconda persona della Santissima Trinità si esprime qualche volta, come qualcuno dice, fa finta di non conoscere i fatti, fa finta di soffrire. Il corpo è il luogo nel quale il Figlio di Dio cresce, si esprime, impara. Vorrei allora illustrare la tematica di oggi – l’essere umano in relazione, la vita comunitaria – attorno a 5 corpi, il primo dei quali è proprio il corpo di Gesù.

Il corpo di Gesù: anticipo della nostra resurrezione

Gesù è stato concepito: il Verbo ha voluto spuntare ed essere portato in grembo per 9 mesi da una donna, come tutti gli altri esseri umani; ha vissuto normalmente la sua infanzia e la sua adolescenza. Non da solo, ma nella propria famiglia, nel proprio villaggio, nella comunità civile e religiosa. Gesù all’inizio della sua vita è stato, possiamo dire, passivo: come ogni essere umano, come ciascuno di noi. Il nome, per esempio, non l’ha scelto, se l’è trovato. A Giuseppe l’angelo disse: «Lo chiamerai Gesù». Il nome è il primo segno di come noi siamo al mondo, non per nostra volontà ma perché qualcuno ci ha accolti e ci ha nominati. E Gesù è stato accolto alla nascita, è stato curato, accudito, lavato, pulito, sfamato come ciascuno di noi; è stato segnato fin dall’inizio della sua vita come noi, dal legame di dipendenza. Su quel corpo, ad un certo punto, gradualmente si è accumulato anche l’odio che lo ha portato alla morte peggiore che fosse possibile immaginare all’epoca. Possiamo dire che il corpo del Crocifisso è il punto di raccolta di ogni corpo ferito sulla terra; di ogni corpo, umiliato, calpestato, violato. E quel corpo è risorto con alcune proprietà per noi misteriose, perché non abbiamo l’esperienza del corpo trasfigurato. Ma è risorto come anticipo della nostra resurrezione. Come scrive san Paolo, Cristo non è risorto con un privilegio che riguarda solo Lui, ma è risorto come primizia, come primogenito, cioè che anche noi risorgeremo.

Il corpo umano: nato in comunione

Il punto d’arrivo della nostra fede non è l’immortalità dell’anima, che semmai è una situazione di passaggio, ma la risurrezione del corpo. Il nostro corpo è relazione. Il nostro corpo è il diario della comunità, perché si intreccia con quello degli altri. Piaccia o meno, noi siamo vincolati fin dall’inizio della nostra vita. E il corpo è il simbolo di questo legame, nessuno di noi decide di concepirsi, nessuno decide di nascere. Siamo frutto di altri, siamo segnati da altri, siamo consegnati. Per qualcuno è una maledizione, perché distrugge la possibilità di pensarsi completamente liberi. Per molti altri, tra cui i cristiani, è una benedizione, perché significa che noi nasciamo in comunione: nasciamo legati. Certo, non tutti accettano di essere corporei e non tutti accettano il proprio corpo. Se però ci pensiamo bene, l’essere collocati, l’essere corporei è un regalo perché ci spinge alla relazione. Per la Bibbia, a differenza di altri miti orientali e dei miti orfici, passati poi anche nella filosofia di Platone, il corpo non è una punizione, non è una prigione; il corpo è un dono di Dio. San Paolo come al solito lo dice in maniera audace, perfino provocatoria, quando ai corinti – che sono neoplatonici, cioè di formazione sono convinti che il corpo sia un carcere – scrive che il corpo è tempio dello Spirito Santo. (cfr. I Corinzi 6, 12-20). E questo vale prima di tutto per ogni essere umano. San Giovanni Paolo II disse più volte che facendosi carne il Verbo di Dio si è unito ad ogni uomo, che lo sappia o non lo sappia. E vale in modo particolare per i battezzati, perché attraverso il Battesimo noi ci immergiamo nel corpo morto, sepolto e risorto del Signore. Questa dimensione corporea crea relazione: ci fa tempio e membra di Cristo; crea relazioni con Dio e relazioni con i fratelli nella fede. Anche chi non crede quando riflette sulla vita in profondità, percepisce la bellezza della relazione. Colpisce ad esempio, per quanto rapida possa essere la citazione, quanto scrive Jean Paul Sartre, filosofo ateo del Novecento, in una sua opera teatrale del 1940. Scrive: «l’inferno sono gli altri». Successivamente, davanti alle tante critiche di fronte a una posizione così radicale, dove la comunità è vista come insidia per la felicità umana, precisa «Se i nostri rapporti con gli altri sono intricati, viziati, allora l’altro non può che essere l’inferno». E ancora: «Noi ci giudichiamo con i mezzi che gli altri hanno, ci hanno dato per giudicarci (…) Ma questo non vuol dire assolutamente che non si possano avere rapporti differenti con gli altri. Sottolinea semplicemente l’importanza capitale di tutti gli altri per ognuno di noi». E a me colpisce molto anche quanto scrive Leopardi in una delle sue operette morali, “Il dialogo di Plotino e di Porfirio” del 1827 nel quale tratta del tema del suicidio. Sappiamo che Leopardi è noto per il suo pessimismo, forse è meno noto per il fatto che trova un’àncora per evitare il suicidio: la troverà ne “La ginestra”. Ma quest’àncora emerge già nel dialogo immaginario tra questi due filosofi: Porfirio che vuole suicidarsi, Plotino, suo maestro, che vuole convincerlo che il suicidio è un’assurdità. Plotino estrae dalla filosofia di Platone, maestro di entrambi, decine di motivazioni che non convincono Porfirio, il quale mantiene ferma la decisione di suicidarsi. Alla fine c’è però una motivazione che convince Porfirio: «Se tu ti togli la vita, noi tuoi amici soffriremo. Non ti devi suicidare, per un atto d’amore». Anche Leopardi, allora, intravede questa possibile soluzione al senso della vita: l’importanza delle relazioni, l’importanza dell’amore.

Il corpo eucaristico

Passiamo al terzo corpo, che per noi cristiani è il centro di tutta la vita comunitaria: il corpo eucaristico. In tutte e quattro le narrazioni dell’Ultima Cena, Matteo, Marco, Luca e la prima lettera ai Corinti, Gesù dice: «Questo è il mio corpo», indicando il pane. In nessuna di queste dice: «Questo simboleggia il mio corpo» oppure «questo vi ricorderà il mio corpo». Qui c’è un realismo che san Tommaso, nel XIII secolo, spiega dicendo che nell’Eucaristia non c’è quella che oggi chiameremmo la componente biochimica del corpo materiale di Gesù. Nell’Eucaristia cambia la sostanza, ma non cambiano le apparenze. C’è però una presenza reale e vera del Signore: Lui non ha voluto lasciarci solo un buon ricordo di sé, nemmeno soltanto qualche buona parola raccolta negli scritti. Ci ha lasciato sé stesso nella maniera più concreta possibile, il corpo. Ed è possibile solo a Lui, non si può dire di nessun altro personaggio storico. L’Eucaristia è il dono più prezioso che ha la Chiesa: è prima di tutto il collante dei cristiani, è l’elemento di unione, è il cemento della comunità. I primi cristiani usavano la stessa parola, comunione, dal greco koinonìa, per indicare la comunità cristiana e il gesto di partecipare alla Mensa eucaristica. I cristiani non si sentivano uniti tra loro solamente dall’affetto e neanche solamente dalla condivisione dell’unica fede attraverso la parola di Dio ma per un motivo molto più profondo e molto più misterioso: la partecipazione all’unica Eucaristia. Era il prendere parte all’unico corpo che accorpava tra loro i cristiani. E di qui viene anche l’usanza di dire il nome del proprio Vescovo e del Vescovo di Roma nel Canone eucaristico, perché il nome del Vescovo di Roma e del proprio Vescovo assicurava il fatto che quella Liturgia eucaristica fosse vissuta in comunione con tutta la Chiesa. È qui che nasce fin dalla fine del primo secolo la coscienza del primato del Vescovo di Roma: dal bisogno di tutte le comunità cristiane sparse, anche negli angoli più remoti della terra, di vivere l’Eucarestia in comunione le une con le altre, cioè con la Chiesa cattolica. Perché la partecipazione all’unico pane inserisce nell’unico corpo di Cristo. Noi non siamo degli associati a un grande leader del passato, ma siamo accorpati ad un vivente. Il Battesimo avvia questo accorpamento e l’Eucarestia lo mantiene sempre in atto, così diventiamo Chiesa. Nella Prima lettera ai Corinzi, Paolo parla dei cristiani che partecipano alla Mensa eucaristica, dicendo che chi partecipa all’unico pane consacrato, quindi il corpo eucaristico, entra in comunione con il corpo di Cristo, cioè il corpo glorioso. Inoltre, sempre nella prima lettera ai Corinzi (Cap. 11) Paolo paragona chi mangia e beve l’Eucarestia disprezzando poi i fratelli a coloro che hanno inchiodato il Signore sulla croce. E quando dice: «chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» intende il vero sacrilegio, che non è il disprezzo per le Sacre specie ma il disprezzo per il corpo del Signore che è la Chiesa.

Il corpo ferito: «l’avete fatto a me»

Vale la pena di citare il Giudizio universale di Matteo (Mt. 25,35-46), dove colpisce la centralità del corpo: fame, sete, nudità, precarietà, malattia, carcere. Un’estrema concretezza. La Chiesa, poi, giustamente, sulla base di altri passi del Vangelo, ha ricavato non solo le opere di misericordia corporali, ma anche quelle spirituali ugualmente necessarie. Perché c’è una fame di pane, c’è una fame di senso, c’è una sete di acqua e c’è una sete di affetto e così via. Non si tratta però di buon cuore, di filantropia: l’accoglienza ha un motivo cristologico. «L’avete fatto a me», dice Gesù. Questa è la traduzione dell’Eucaristia nella vita; questo è lo stile della Chiesa quando è fedele al Vangelo. E qui Gesù ci offre due note molto provocatorie. La prima: l’Eucarestia si dilata nell’accoglienza delle persone svantaggiate; è il banco di prova della verità. E sono situazioni di un’attualità impressionante. La fame: 827 milioni di persone; la sete: oltre un miliardo di persone che non hanno accesso all’acqua potabile; le malattie: milioni e milioni di persone, molte delle quali non possono nemmeno curarsi in modo adeguato; gli stranieri: 70 milioni di profughi e rifugiati e decine di milioni di sfollati. Il carcere: milioni di carcerati nel mondo, a volte in situazioni disumane, comunque quasi sempre diseducative. Come cristiani, ci appassioniamo a queste situazioni? Ci appassionano le opere di misericordia corporali e spirituali: le percepiamo come dilatazione della Mensa eucaristica? O ci appassionano di più le nostre divisioni interne? Qui non si scherza perché c’è di mezzo la nostra salvezza.

È la carità che salva

Io penso spesso che il Signore alla fine della mia vita, quando mi farà queste sei domande – e ha già consegnato il tesario, quindi bisogna prepararsi – non si accontenterà delle deleghe. Non potrò dire: questo l’ho delegato alla Caritas, questo l’ho delegato all’Ufficio liturgico, questo è all’Ufficio catechistico o alla Pastorale giovanile. Bisogna fare anche queste deleghe, ma bisogna agire anche in proprio. La seconda provocazione di questo brano: c’è chi si salverà senza avere conosciuto Gesù nei poveri, ma avendo semplicemente soccorso i bisognosi. «Quando Signore?». E sarà salvato perché avrà operato la carità. Questo ci interroga come credenti, perché la fede dà una profondità maggiore alle nostre relazioni ma non le può surrogare. La carità non può essere rimpiazzata dalla fede, ma la fede deve radicare più in profondità la carità. Non basta credere che Dio esiste e affermare le verità di fede, se l’Eucaristia non si dilata concretamente, in carità. Ciò che salva e ciò che resta è la carità. E alla fine ci sarà la separazione tra le pecore e le capre. Non dobbiamo pensare a delle separazioni verticali: è il Signore che giudica anche i più cattivi. Io penso alla separazione tra le pecore e le capre che porto nel mio cuore. Spero che il Signore troverà tante pecore, ma temo che troverà anche delle capre. E l’incontro con Lui sarà un incontro purificatore. Ma siccome già adesso ci ha detto come mettere insieme le pecore e lasciare fuori le capre – sono le immagini del Vangelo conviene prepararci. Più viviamo l’Eucarestia dilatata nella vita e più prepariamo il nostro cuore all’incontro con Dio. Il corpo ferito necessita di qualcuno che si faccia prossimo.

Il Buon samaritano: la concretezza di farsi prossimo

La prossimità non è automatica, ma occorre farsi prossimo. Gesù probabilmente ha scelto due figure legate al culto – il sacerdote e il levita – per dire che il loro dovere al tempio di Gerusalemme l’avevano già compiuto. Ma il sacerdote e il levita sono l’immagine dell’indifferenza: «guardò e passò oltre». Quell’indifferenza che, come dice spesso Papa Francesco, è ormai globalizzata. Il samaritano non è tenuto a fermarsi: non è giudeo, non sarebbe il prossimo di quell’uomo. Eppure attiva la parte più bella del suo cuore, si lascia trafiggere dalle stesse ferite di quell’uomo. E comincia a rimetterci: ci rimette del tempo, ci rimette delle energie, ci rimette anche un po’ di olio e di vino, ci rimette del denaro. Impiega una parte di sé, la paga di persona. Penso che il sacerdote e il levita abbiano tirato dritto anche per la paura che i briganti fossero ancora nei paraggi. Il samaritano ha sfidato anche questo pericolo. Farsi prossimi è un dono che aiuta sia chi viene soccorso, perché è risollevato dalla sua situazione ferita, sia chi soccorre perché scopre dentro di sé delle energie belle. È il miracolo della gratuità e sembra che Gesù ci dica, con questa parabola che esiste la vita comunitaria se c’è qualcuno però che attiva la gratuità, che accetta di pagare di persona per colmare le ingiustizie umane. Questa è una delle condizioni della vita comunitaria. Se fosse basata tutta sulla fredda giustizia si spegnerebbe presto, è necessario esercitare la gratuità, che si impara soprattutto dall’Eucaristia.

* Arcivescovo

“Trovarono riuniti gli undici e gli altri” – LE RELAZIONI COMUNITARIE – 8 gennaio 2024: